Il ritorno del giovane Ercole

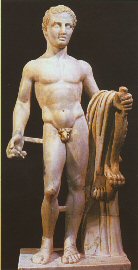

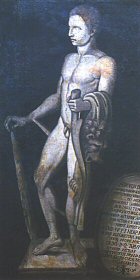

Una statua di marmo bianco rappresentante Ercole giovanetto, che ha nella mano destra i pomi d'oro delle Esperidi e con l'altra stringe un arco spezzato, mentre la pelle del leone Nemeo pende dal braccio sinistro, fu casualmente ritrovata nell'ottobre 1762 a largo S. Paolo, in occasione di lavori di scavo, unitamente a una cassa contenente molte monete d'argento. Prima che fosse trasferita nel Museo di Napoli, su disposizione del re Ferdinando IV Borbone, il Municipio brindisino ne fece fare un ritratto su tela, che fu collocato nella Curia dei Nobili (la casa comunale o Sedile, che fino ai primi del 900 si trovava in uno degli angoli dell'attuale palazzo INA, tra piazza Sedile e piazza Matteotti). Il ritratto, ora nella Biblioteca provinciale, ha la seguente iscrizione dettata da Ortensio De Leo, letterato e studioso di storia locale, zio del più noto Annibale (Arcivescovo di Brindisi dal 1797 al 1814):

Herculis Defensoris/ Brundisinorum Olim Praecipui Hominis/ Brenti Herois Urbis Denominatoris/ Dii Patris/ Simulacrum E Candido Marmore/ In D. Paulli Templi Area/ Cum Ingenti Augg. Augustarum Q./ Nummorum Antiquor Argenti Copia/ Non. Octob. A. S. MDCCLXII/ Forte Effossum/ Ferd. IV P. F. Neap. Regis Iussu/ Ob Eius Elegantiam Asportatum/ Suoq. Museo Positum/ Ordo P. Q. Brund./ Servand., Patriae/ Vetustatis Monumentu/ Exemplari In Curia Nobilium/ Collocari P. D. (La statua in marmo bianco del protettore Ercole, padre dell'eroe Brento che diede il nome alla città di Brindisi, venuta casualmente alla luce il 7 ottobre 1762 nel largo S. Paolo, insieme a un gran numero di monete d'argento di Augusti e Auguste, per ordine di Ferdinando IV felicemente regnante fu trasferita a Napoli e collocata nel suo museo. Il decurionato e il popolo di Brindisi, per conservare il ricordo del monumento pregevolissimo per l'antichità, decisero che fosse riprodotto su tela, da esporre al pubblico nella sala delle adunanze).

La statua ha una grande importanza storica, più che artistica. Con Nettuno, Apollo e Diana, Ercole è stato una delle maggiori divinità cui i brindisini hanno professato a lungo il loro culto. Una delle ipotesi leggendarie sull'origine del nome di Brindisi è che esso derivi da Brento, figlio di Ercole. Secondo gli storici locali (Casimiro, Della Monaca), anche le colonne considerate "terminali della via Appia" furono consacrate a Ercole.

Il 700 è stato un'epoca di importanti ritrovamenti archeologici per gli studiosi di antichità, mentre i brindisini - che vivevano in condizioni di estremo degrado e miseria per la malaria causata dal porto impantanato - erano più interessati ai piccoli tesori che si rinvenivano qua e là, scavando a poca profondità. In un giardino nei pressi della Capitaneria di Porto, dov'era Porta Reale, fu trovato - 24 anni dopo l'Ercole giovanetto - un bauletto d'oro pieno di monete, oltre a resti di terme e di colonne.

L'Ercole brindisino

Come è noto, la tradizione erculea è fortemente radicata nella città di Brindisi, a partire dalla leggenda sulle sue epiche origini, legate a Brento, figlio di Ercole.

Ma è soprattutto la statua raffigurante Ercole, rinvenuta nel '700 nei pressi della chiesa di San Paolo e custodita, dai tempi del suo recupero nel Museo Archeologico di Napoli, che ha indotto gli amministratori brindisini a chiedere ed ottenere la sua esposizione temporanea nel Museo Archeologico Provinciale "F. Ribezzo" .

Le notizie antiche legate al rinvenimento della statua le ricaviamo dalla lettura dall'epistolario privato di Carlo Guarini, Duca di Poggiardo; epistolario oggi custodito presso la Soprintendenza Archivistica di Bari.

In una lettera, datata Brindisi 12 ottobre 1762 indirizzata al Duca da Suor Albina Montenegro, benedettina in Brindisi, così si legge:

"... credo che avrete sapute le notizie di cotesta nostra città che ad una parte che stavano fabbricando... hanno ritrovato quantità di moneta antica... e una statuetta d'Ercole... il preside la vuole in Lecce, ma non la danno: se la vuole il re di Napoli la mandano..."

Nel 1846 Annibale De Leo, arcivescovo di Brindisi, nonché cultore di storia cittadina, al fine di confermare la presenza del culto di Ercole a Brindisi, così scriveva:

"... finalmente una statua di bianco marmo rappresentante Ercole imberbe colla clava e colla spoglia del leone, ritrovata entro questa città nel 1762 e quindi trasferita nel Regio Museo di Ercolano...il magistrato brindisino per non perderne la memoria ne fece formare un ritratto in tela, che fu collocato nella Curia de nobili oggi casa comunale colla ...iscrizione del lodato mio zio Ortenzio De Leo".

Dall'iscrizione, voluta e dettata dall'insigne letterato Ortensio De Leo, che aveva partecipato al recupero della statua, apprendiamo che la stessa, rinvenuta il 7 ottobre 1762 insieme ad un gran numero di monete di età imperiale romana, fu per volontà di Ferdinando IVº di Borbone, trasferita nel Real Museo di Napoli.

La notizia del rinvenimento della statua, raffigurante Ercole, fu, in seguito, tramandata da altri studiosi locali.

Nel 1934, il canonico Pasquale Camassa riferisce dell'episodio avvenuto nel 1762, portando a testimonianza il dipinto, raffigurante Ercole, esposto nel tempio di San Giovanni al Sepolcro, sede del Museo Civico.

Nel 1959 il commissario straordinario G. Prestipino a confermare la tradizione del culto che Brindisi ebbe per l'eroe Ercole, fece intitolare una strada ad Ercole brindisino, in una area poco distante dal luogo del rinvenimento della statua, per anni sottratta alla vista dei brindisini.

Nel 1963 Benita Sciarra, allora direttrice del Museo Archeologico Provinciale "F. Ribezzo", le dedicò uno studio e si adoperò affinché nel Museo brindisino fosse esposto un calco della statua, su cui sono leggibili i segni del restauro, con l'integrazione del piedistallo, dei piedi e della mano destra.

Nel 1986 lo studioso Giovanni Uggeri, nell'area di rinvenimento della statua, ipotizzò la presenza di un tempio dedicato all'eroe Ercole.

Una analisi più approfondita della scultura e del restauro, eseguito nel Real Museo Ercolanense subito dopo il trasferimento della statua da Brindisi, nonché gli scritti tramandataci da Ortensio De Leo "... Ercole colla clava e colla spoglia del leone...", e la raffigurazione del dipinto ci inducono ad ipotizzare un tipo statuario diverso rispetto a quello raggiunto con l'integrazione della mano destra che regge i pomi e dei piedi aderenti al piano di base; a meno che non si voglia dar credito a chi afferma che la statua vista dal De Leo non sia quella oggi esposta nel Museo di Brindisi.

In realtà è da ritenersi più probabile che il braccio destro portato verso il basso, si appoggiasse con la mano ad una clava, mentre la muscolatura tesa del quadricipide destro e il rispettivo ginocchio lievemente piegato, fanno ipotizzare una flessione in avanti del piede.

Riguardo al personaggio raffigurato, appare, forse, più attendibile l'interpretazione del ritratto di un privato eroizzato come Ercole.

Tale ipotesi è supportata dal contestuale rinvenimento della statua e di una grande quantità di monete di età imperiale romana in quel settore di Brindisi, i cui dati topografici indicano l'esistenza di ricche domus imperiali dislocate lungo il percorso dell'Appia – Traiana.

Le apoteosi con le sembianze di Ercole erano un fenomeno relativamente diffuso, generalmente documentato dal secondo decennio del IIº sec. d.C..

Nel caso specifico, il gusto per le forme levigate, in contrasto coloristico con le pieghe della leontea, realizzate a scalpello e la pettinatura a piccole ciocche incise, fanno propendere per una datazione alla seconda metà del IIº sec. d. C., anche sulla scorta di confronti che si possono instaurare con sculture di produzione locale, di recente acquisizione.

Tale datazione della scultura smentirebbe la tesi di chi sostiene che il reperimento della stessa sia avvenuto fra le ceneri di Ercolano, distrutta, come noto, nel 79 d.C., .cioè molto prima che

Qui, infatti, come attesta lo stesso documento, la statuetta, evidentemente mutila "...fu pessimamente ristaurata...con essersi fatti due piedi con porzione di gamba sinistra,la mano destra, porzione di tronco e di basamento.", interventi che sono tuttora chiaramente riconoscibili e per i quali resta condivisibile il giudizio di qualità soprattutto in merito al braccio destro, evidentemente

sproporzionato rispetto alla figura.

E' proprio il passaggio della scultura dal Museo Ercolanense – dove potrebbe essere transitata anche al solo scopo del restauro – dovette ingenerare l'aneddoto riferito come tale nello stesso Inventario ' 1796, secondo il quale la statuetta dell'Ercole sarebbe stata la prima scultura trovata all'inizio degli scavi di Ercolano:

"... Si dice sopra di essa un aneddoto che la rende singolarissima, giacchè per tradizione si crede, possa essere la prima scultura che si trovò nell'aprirsi lo scavo d'Ercolano...".

Tale tradizione, fin'oggi non altrimenti attestata, restò fortemente radicata e pedissequamente ripetuta anche in epoca successiva, come attesta l'Inventario delle statue di marmo e di bronzo esposte in portici e gallerie di questoRegal Museo Borbonico" dell'anno 1819, dove la statuetta è ricordata come proveniente da Ercolano, così come, ancora nel 1911, nella Guida del Museo curata da G. Ruesch.

Direttore Museo Archeologico Nazionale

di Napoli