La Provincia di Brindisi fu istituita con il R.D.L. 2 gennaio 1927 n. 1, "Riordinamento delle circoscrizioni provinciali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno dell'11 gennaio. La vita legale della Provincia ebbe così inizio il giorno successivo, il 12 gennaio 1927.

L'annuncio dell'istituzione venne dato il 6 dicembre 1926 al podestà di Brindisi, Serafino Giannelli, con questo telegramma del Capo del Governo: "Su mia proposta il Consiglio dei Ministri ha elevato codesto Comune alla dignità di Capoluogo di Provincia. Sono sicuro che col lavoro, con la disciplina e con la fede fascista, codesta popolazione si mostrerà sempre meritevole dell'odierna decisione del Governo Fascista - Mussolini".

Una motivazione più ampia fu data dal Capo del Governo ai rappresentanti di Brindisi, Lecce e Taranto (tra i quali il podestà Giannelli), che ricevette al Viminale il 15 gennaio: "La provincia di Brindisi l'ho voluta io e l'ho voluta per vari motivi: per i meriti acquisiti dalla città durante la guerra mondiale, per cui ho deciso che debba sorgere a Brindisi il Monumento al Marinaio italiano; perché il suo porto, conosciuto da tutti i navigatori del mondo, è ritenuto il più sicuro di tutti i mari e di tutti gli oceani; perché Brindisi è destinata ad un'alta missione per la nostra espansione; ed infine perché Brindisi, potente al tempo dell'Impero romano, dovrà ritornare al suo antico splendore. Epperò non è senza significato, che oggi la città riprenda il posto che le compete nella storia d'italia, la quale, per volere della Suprema Divina Provvidenza, potrà avere delle eclissi, ma non potrà mai piombare nelle tenebre della notte".

Fu questa motivazione che la Provincia fece scolpire nel 1929 dall'arch. Saverio Dioguardi, cui aveva affidato l'incarico di progettare il liceo-ginnasio, su una lapide di marmo che fu murata nell'atrio d'ingresso del Palazzo del Governo.

I comuni che costituirono la nuova provincia furono quelli del circondario di Brindisi (che faceva parte della provincia di Lecce), con l'aggiunta di Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e Torchiarolo, staccati dal circondano di Lecce; e di Cisternino e Fasano, staccati dalla provincia di Bari. Tre mesi dopo, con il R.D.L. 31 marzo 1927 n. 468, furono staccati dalla provincia di Brindisi i comuni di Guagnano, Salice Salentino e Veglie (che avevano fatto parte del circondario di Brindisi), per essere riaggregati alla provincia di Lecce.

Il primo Prefetto fu il dott. Ernesto Perez, originario di Palermo, che giunse a Brindisi in incognito l'11 dicembre 1926.

Con decreto prefettizio del 12 gennaio 1927 fu nominata la Commissione straordinaria, che doveva reggere la Provincia fino al 28 aprile 1929, nelle persone del dott. Antonio Mancarella, vice Prefetto della Provincia, in qualità di presidente; e dei componenti prof. Angelo Titi, avv. Vincenzo Fiori, avv. Corrado Panico, conte Gerardo Dentice di Frasso, ing. Antonio Pasimeni e sig. Emilio De Marco.

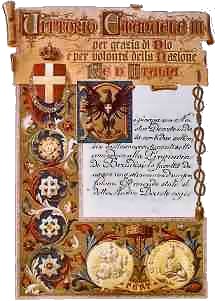

Frontespizio del solenne documento

con la concessione dello stemma e del gonfalone

alla nuova Provincia

Lo stemma e il gonfalone furono concessi alla nuova provincia dal re Vittorio Emanuele III con decreto del 22 settembre 1927, e descritti in un "solenne documento" del 4 marzo 1928: «Stemma: d'azzurro, alla testa di cervo al naturale, posta in maestà, accompagnata in punta dalla parola: "BRVN". Ornamenti di Provincia. Gonfalone: Drappo di stoffa rettangolare, interzato in palo: d'azzurro, di bianco e d'azzurro, il bianco caricato dello stemma sopra descritto, con la scritta: "PROVINCIA DI BRINDISI" in oro; il drappo riccamente ornato con ricami dorati, attaccato all'asta per il lato corto, mediante lacci dorati, posti a triangolo ed inchiodato con chiodini di ottone sopra un'asta, terminata ai due lati con pomi pure d'oro. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro, con bullette dorate poste a spirale, e sormontata da una freccia con gambo di metallo dorato, con lo stemma della Provincia a traforo. Sul gambo della freccia inciso il nome della Provincia con la data della sua costituzione. Cravatte e nastri tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'oro, con cordoni e fiocchi pure d'oro».

La testa di cervo e la parola BRVN hanno entrambe un'antica origine. La prima costituiva, da sola, lo stemma della città di Brindisi fino al 1845, allorché furono aggiunte le due colonne; la seconda appare sulla più antica moneta brindisina. La corona di Provincia è formata da un cerchio d'oro gemmato con le cordonature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro e uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, incrociati e ricadenti all'infuori.

Così come stabiliva l'art. 10 del R.D.L. n. 1 del 2 gennaio 1927, si procedette di comune accordo al complesso lavoro della separazione patrimoniale e del riparto delle attività e delle passività, in cui furono coinvolte le province di Lecce e Brindisi soprattutto, ma anche quelle di Bari e Taranto (costituita, quest'ultima, solo nel 1923).

Totale entrate accertate L.5.277.238,46

Totale spese L. 5.304.557,82

La maggiore entrata della Provincia era allora la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, per L. 3.562.335,65; le altre erano: l'addizionale all'imposta sulle industrie; i contributi dei Comuni per il mantenimento dei bambini esposti, degli inabili al lavoro, per l'acquedotto pugliese e per l'impianto del laboratorio d'igiene e profilassi; i contributi dello Stato per le caserme dei Carabinieri e degli Agenti di P.S.; il recupero delle rette di ricovero dei malati di mente i cui familiari erano in condizioni di pagare.

Una breve nota sulla situazione economica della provincia in quegli anni. A Brindisi, nel 1927, era in funzione il "Cantiere Navale Brindisino", con un centinaio di operai. Sorto nei primi anni del secolo nei pressi del Castello svevo, su una superficie di 82.000 mq di cui 15.000 coperti da officine, per la trasformazione e la riparazione di navi, aveva vissuto il suo periodo migliore durante la prima guerra mondiale, quando aveva prodotto anche munizioni e armi pesanti (bombe, granate e mortai, soprattutto), occupando oltre 500 operai.

Esistevano una fabbrica di cemento della Soc. "Cementi Salentini", una di mattonelle di carbone che lavorava per le ferrovie; una di ghiaccio; una di sapone; varie fabbriche di spiriti; e parecchie di botti, molto richieste all'estero per la qualità del legno e della lavorazione; industrie per la lavorazione dei fichi; frantoi elettrici e meccanici per la produzione dell'olio d'oliva; una ventina di aziende, in tutta la provincia, per la lavorazione del tabacco, con quasi 7.000 operaie; e, naturalmente, molti stabilimenti per la produzione del vino (famosi i filtrati), molto apprezzato all'estero. Venivano esportati anche i meloni, per i quali Brindisi gode ancora di una buona fama.

La produzione agricola fu, nel 1926, di 500.000 quintali di frumento, 51.000 di avena, 36.590 di orzo, 2.100.000 di uva, 1.275.000 di olive, 148.500 di pomodori, 10.660 di frutta polpose, 299.450 di fichi secchi, 400.000 di meloni, 46.210 di cavoli e cavolfiori. Discreta la produzione di ortaggi e verdure. Fiorente la zootecnia. Nel porto c'era un vivaio di ostriche.

Nel 1927, il porto di Brindisi ebbe un movimento di 27.129 passeggeri e di 178.923 tonnellate di merci. Qui aveva sede la Società Aereo Espressa Italiana.

La popolazione era costituita, nel 1928, da 229.348 residenti. I comuni maggiori erano Brindisi (39.000), Ostuni (25.000), Fasano e Francavilla (19.000), Mesagne (15.000) e San Vito (14.000).

Le spese (ordinarie, straordinarie e facoltative) della Provincia di Brindisi si riferivano, nel primo biennio di vita, alla manutenzione delle strade provinciali (per km. 444,387; si estendono ora (1994, n.d.A.) per km. 884,614), per 1 .440.000 lire circa; e, in ordine decrescente di importo, alle spese generali diverse (630.000); all'assistenza ai malati di mente (250.000) e ai bambini esposti e illegittimi (120.000); al funzionamento del laboratorio d'igiene e profilassi (222.000); agli oneri patrimoniali (120.000); agli stipendi e salari al personale (115.000); alle opere idrauliche, bonifiche e diverse (103.000); alla beneficenza in genere (94.000); all'istruzione pubblica (70.000); e ai canoni di affitto per le caserme (Carabinieri e Agenti di P.S.) per 61.000 lire. Ma le spese più rilevanti, in quei primi anni di vita, furono quelle per la costruzione, la ristrutturazione e l'arredamento degli edifici destinati a uffici e scuole, e ai servizi di competenza provinciale, Nel bilancio 1929 fu prevista, ad esempio, una spesa di 2.500.000 di lire per la costruzione del liceo-ginnasio e di un campo di atterraggio, alla cui realizzazione la Provincia era tenuta per legge.

L'edificio per gli uffici provinciali fu progettato come ampliamento del vecchio e lesionato palazzo della Sottoprefettura, di cui fu utilizzato il giardino e l'area che risultò da alcune casette che si affacciavano su via De Leo e via Furfo.

Il palazzo della Provincia alla fine degli anni '20

Per gli uffici della Prefettura e della Questura si provvide con ampi lavori di consolidamento, adattamento ed ampliamento dei locali dell'ex Sottoprefettura. La spesa totale per i lavori fu di 660.000, oltre a 120.000 per l'arredamento (cui lo Stato contribuì con 30.000 lire).

Per l'alloggio del Prefetto fu acquistato dalla"Peninsular & Oriental Steam Navigation Company" il palazzo Montenegro, per 460.000 lire. Per il suo restauro ne furono spese altre 460.000, oltre a 187.000 per l'arredamento.

Per la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali in cui era allora la Caserma dei Carabinieri (poi sede del Liceo Scientifico "Monticelli", in seguito della Scuola Media "Rubini", ora uffici della Provincia), la Provincia spese oltre 307.000 lire.

Per l'arredamento e le attrezzature degli uffici provinciali furono spese poco più di 50.000 lire (due macchine per scrivere Olivetti costarono 5.856 lire, il duplicatore 6.150, gli apparecchi necessari all'Ufficio Tecnico 4.783).

I primi funzionari assunti provenivano dalla Provincia di Lecce: l'avv. Giuseppe Valentini, vice Segretario Generale di quella Provincia; il sig. Alfredo Nacci, Ragioniere Capo della stessa Provincia di Lecce; l'ing. Telésforo Tarchioni, l'ing. Luigi D'Onofrio e il geom. Carmelo D'Anselmo. Di essi, chiese di tornare a Lecce solo l'ing. D'Onofrio, che tu sostituito prima dall'ing. Francesco Salerno di Francavilla, e poi dall'ing. Antonio Ferdinando Cafiero di Brindisi. Un'altra assunzione, in forma precaria, fu quella del geom. Tommaso Profilo di Mesagne.

La prima pianta organica prevedeva 14 unità: il Segretario Generale, tre impiegati per la segreteria, di cui un archivista; due impiegati per la ragioneria; quattro per la divisione tecnica, dei quali due ingegneri e un geometra-agrimensore; un messo, un inserviente e due portieri. Gli stipendi annui lordi iniziali, inclusa un"indennità di servizio attivo", erano compresi tra le 20.500 lire del Segretario Generale e dell'ingegnere Capo e le 4.600 lire del portiere.

La Provincia di Brindisi contribuiva in quegli anni a mantenere l'Archivio di Stato (con sede a Lecce e unico per le tre province jonico-salentine); a far funzionare la Commissione Censuaria, l'Ufficio del Catasto, il servizio telefonico notturno interurbano (la spesa era divisa con il Comune capoluogo); e contribuiva perfino al funzionamento delle Fiere di Milano, Fiume e Tripoli.

Si iscrisse alla Camera di Commercio Italo-Orientale di Bari, e contribuì al funzionamento dell'Università di Bari; erogò sussidi per assicurare i servizi automobilistici di linea Fasano città-stazione, Fasano-Selva, Cisternino città-stazione, Villa Castelli-Francavilla e San Michele-San Vito. Faceva parte anche dei Consorzi automobilistici che collegavano i comuni della zona sud sud-est della provincia.

Una spesa rilevante era quella per il chinino (139.750 lire solo nel 1927), assolutamente necessaria in una provincia come quella di Brindisi che era tra le più intensamente malariche d'Italia.

Nell'ambito della prevenzione e della cura della tubercolosi, contribuì nel 1927 con 70.000 lire al funzionamento delle colonie estive, e nel 1928 con 108.648,50 alle spese per il Consorzio Provinciale Antitubercolare, nel frattempo costituito.

Come sede del Laboratorio d'igiene e Profilassi (medico e chimico), oltre che dell'istituto Tecnico Commerciale, acquistò dal Comune per 40.000 lire l'ex convento dei Domenicani annesso alla Chiesa del Cristo. I lavori per il riadattamento dell'edificio costarono una somma notevole, a causa delle pessime condizioni in cui si trovava: 879.881,80 lire. Per la maggior parte, i locali ricavati furono utilizzati dall'istituto scolastico.

Anche l'ampio edificio che fino a qualche anno fa ospitava il liceo-ginnasio "B. Marzolla" fu opera dell'Amministrazione Provinciale, che acquistò dal Comune un suolo ad esso ceduto dai signori Rollo e Tundo per 35.000 lire, e affidò all'architetto Saverio Dioguardi l'incarico di elaborarne il progetto, per una spesa di 1.500.000 di lire.

Il salone di rappresentanza della Provincia

utilizzato per le riunioni della Giunta e del Consiglio

fino al 1958

La Provincia di Brindisi è stata la prima in Puglia a bitumare le proprie strade per agevolare il crescente traffico automobilistico, che trovava un grosso ostacolo nel fango d'inverno e nella polvere d'estate. La bitumatura fu sperimentata nei 1928 sul tratto Fasano città-stazione, e l'anno successivo sul tratto Ostuni città-stazione. Il compressore che l'Amministrazione acquistò per l'occasione costò 73.556 lire, compreso il carro per gli attrezzi.

Un'altra iniziativa di particolare interesse fu la costituzione della Cattedra Ambulante Provinciale di Agricoltura (che si articolava in sezioni), per una spesa di 47.727 lire. Al suo funzionamento provvedeva un consorzio, di cui facevano parte lo Stato, la Provincia e il Consiglio provinciale dell'economia.

Una spesa notevole sosteneva la Provincia di Brindisi per l'assistenza ai bambini esposti e agli illegittimi: 325.946 lire nel 1927, e 321.114 nel 1928. La spesa si riferiva ai premi di riconoscimento che venivano corrisposti alle madri dei bambini illegittimi; ai compensi alle balie dei bambini esposti; e alle quote da corrispondere ai Comuni e all'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia (soppressa il 30 dicembre 1975). I bambini esposti nella provincia furono 291 alla fine del 1927; 280 l'anno successivo, i bambini illegittimi riconosciuti dalla madre furono invece 224 e 309, rispettivamente, alla fine dei due anni.

La Provincia contribuiva anche all'assistenza in favore degli orfani, ricoverati nei due istituti di Lecce (il femminile "Principe Umberto" e il maschile "Ospizio Garibaldi"); degli inabili al lavoro, ricoverati al Mendicicomio di Lecce; dei ciechi, ricoverati nell'istituto per Ciechi di Lecce; e dei numerosi malati di mente, ricoverati soprattutto nel Manicomio Consorziale di Lecce (nel 1929 la Provincia ne assistette 120 all'incirca).

Dopo l'istituzione delle Province di Taranto (R.D. del 2 settembre 1923 n. 1911) e di Brindisi, il manicomio leccese divenne "consorziale interprovinciale salentino".

Nel secondo semestre 1928, fu costituito il Consorzio Provinciale Antitubercolare, con un primo bilancio annuale di 246.300 lire, che istituì un dispensario a Brindisi e sezioni nei maggiori comuni della provincia, con la finalità di scoprire e curare in tempo i predisposti e gli ammalati di tubercolosi.

Nei decenni successivi, proprio la lotta alla tubercolosi, alla malaria e al tracoma, l'assistenza all'infanzia e la prevenzione delle malattie in genere, avrebbero impegnato una parte rilevante delle risorse umane e finanziarie della Provincia di Brindisi.